住宅防火のポイント

| 私たちの国では、毎年火災によって多くの尊い命が奪われています。 建物火災は毎年3万件以上発生していて、中でも住宅火災による死者は、建物火災における死者の9割近くを占めています。建物火災が発生した際の「逃げ遅れ」が主な原因です。 火災は、ちょっとした気のゆるみや不注意から発生するものであり、決して他人事ではありません。大切な家族や財産を守るためにも、火災の危険性があるポイントを 知り、日頃から予防のための対策をとってください。 |

|

| そして万が一、火災が発生してしまった時のことを考えて「住宅用火災警報器」を設置したり、「住宅用消火器」を置いたりして、どんな状況であっても家族全員が逃げ遅れることの無いようにしましょう。 |

|

住宅火災に多い原因と対策

| 火災の原因を知って、予防のための対策をしましょう。 |

||

| 【電気器具・コンセント】 |  |

|

| ● | タコ足配線をしない。 | |

| ● | コードを束ねた状態で使用しない。 | |

| ● | コードを家具などの下敷きにしない。 | |

| ● | コンセント周りをこまめに掃除して、ほこりをためない。 | |

| ● | プラグを抜くときはコードを引っ張らない。 | |

| 【ガスコンロ・カセットコンロ】 | ||

| ● | 輻射熱で壁材に火が入ることがあるので、壁から離しておく。 | |

| ● | 周囲に燃えやすい物を置かない。 |  |

| ● | 少しでも火のそばから離れるときは、必ず火を消す。 | |

| ● | 換気扇やグリルをこまめに掃除する。 | |

| ● | 古くなったガスホースは取り替える。 | |

| 【タバコ】 | ||

| ● | 寝タバコは絶対にしない。 | |

| ● | 灰皿に吸殻をためない。 | |

| ● | 火のついたタバコを放置しない。 |  |

| ● | 灰皿に水を入れるか、吸殻を1度水に浸してから捨てる。 | |

| 【ろうそく・線香】 | ||

| ● | ろうそくや線香の大きさに合った、安定した台を使う。 | |

| ● | 近くに燃えやすい物を置かない。 | |

| ● | 不燃性で熱の伝わりにくい台の上で使う。 | |

| ● | 使用中は、その場を離れないようにする。 | |

| ● | マッチやライターなどは子どもの手が届かないところにしまう。 | |

|

||

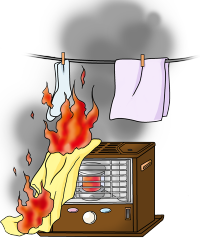

| 【暖房器具】 | ||

| ● | ストーブの近くやコタツの中で洗濯物を乾かさない。 | |

| ● | 温まると爆発の危険があるため、近くにスプレー缶などを置かない。 | |

| ● | カーテンや壁からは離して使用する。 | |

| ● | 使用前に故障がないか、ホコリなどがたまっていないか確認する。 | |

| ● | 給油する時には必ず消火してから行う。 | |

| ● | その場を離れる時や寝る時はスイッチを切る(火を消す)。 | |

| ● | 「耐震自動消火装置」や「過熱防止装置」の付いたものを使う。 | |

| 【家の周り】※放火の防止など |  |

|

| ● | 燃えやすい物を置かない。 | |

| ● | 外灯やセンサーライトなどをつけて、家の周りを明るくする。 | |

| ● | ゴミは必ず収集の当日に出す。 | |

| ● | 車やバイクのカバーは防炎製品を使う。 | |

| ● | 焚火をしない。(火災予防条例で定められています) | |

| ● | 火を使用する場合は風の強い日を避け、水バケツを準備する。 | |